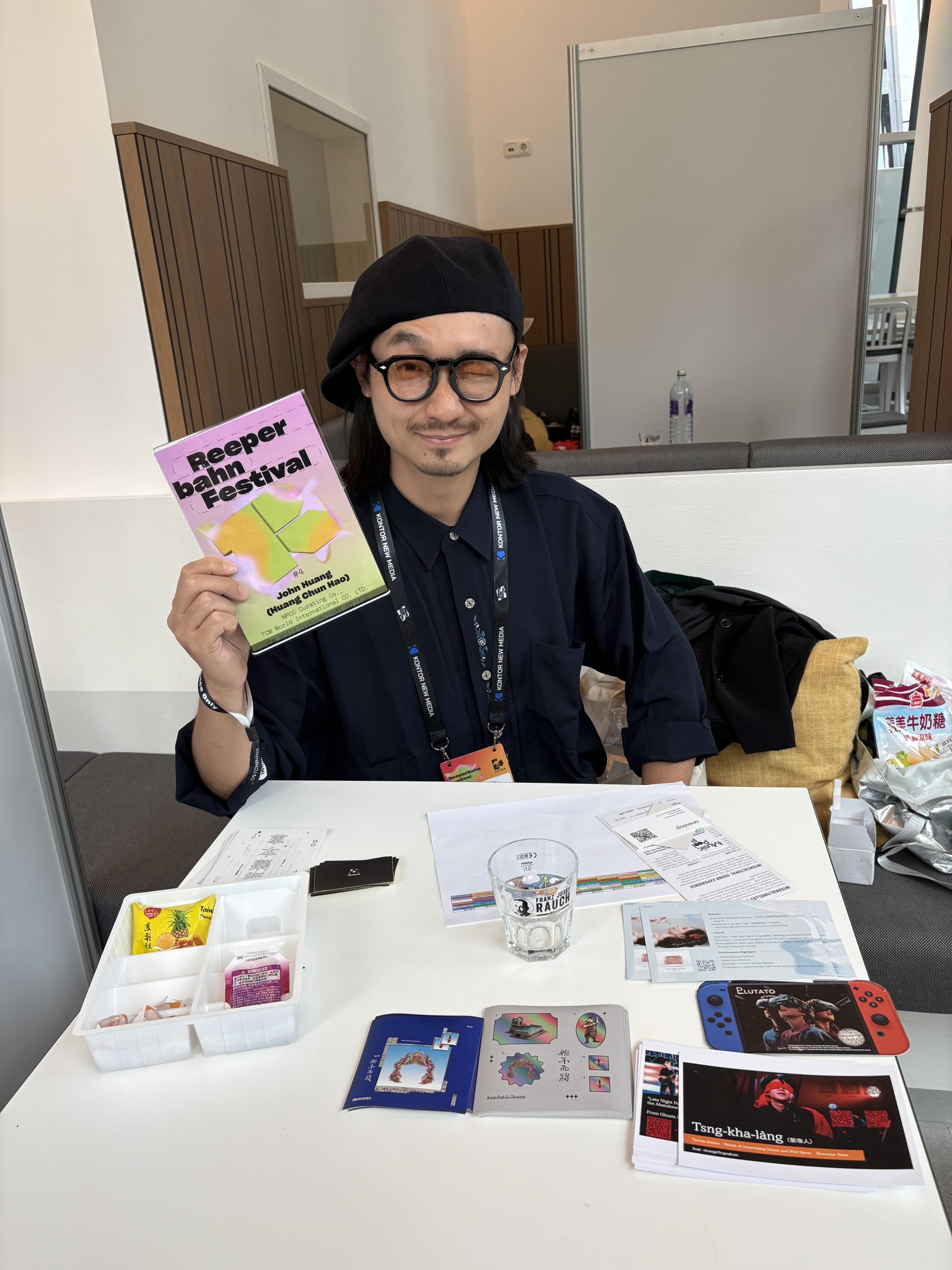

從唱片行店員到旅遊業導遊,再到音樂產業國際人士,薑黃進入音樂產業是「一路做一路補」。念書時因朋友關係走進樂團圈,退伍後先在唱片行上班,負責西洋音樂與影像類出版品的進貨、通路與對廠牌窗口,開始建立跟 DJ、媒體、樂團的基本工作鏈。之後轉入數位平臺與票務端,薑黃看懂了「內容上架—數據觀察—現場轉換」的節奏。

平臺結束後碰上疫情,而後短暫走進觀光旅遊業與新南向的專案,實際練習跨國媒合:怎麼找對人、怎麼估成本、怎麼把口頭溝通的合作一步步實行。疫情期間回到場館做演出經理,從企劃、行政到舞臺執行再走一遍流程,最後確立方向:以臺灣為樞紐,長期經營亞太區域與東南亞之間的互聯。

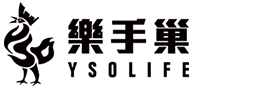

2019年是事業突破明顯的轉折點,薑黃一整年投注在跨境建立人脈上:

・新南向・菲律賓:與在地夥伴做城市型 showcase,採三舞台輪替、無縫轉場,整體約3至4千人進場,並且參與 CNN 的早餐直播,讓雙邊團隊都看到彼此市場的可能。

・Bangkok Music City(泰國):帶八十八顆芭樂籽參與,近距離觀察「城市為單位」的策展與在地動員。

・新加坡文創展:把臺灣的出版、選物到唱片行放在同一檯面測試,證實「內容+設計」,現場也吸引來不少他國觀光客,可見臺灣的設計在亞太之間有可見度。

・釜山 Asian Indie Music Showcase(韓國):協助推薦雅維.茉芮 Yaway Mawring (臺)、 ena mori(菲)與 Death of Heathers(泰),在韓方音樂節策展圈留下東南亞內容的樣本。

Q:亞太是新興的音樂市場,近年來各國更願意在區域內互推彼此的內容。您認為臺灣的音樂業界有哪些尚未被開發的潛力?

我認為臺灣目前欠缺的是把流程做成日常、把工具做成標準。實務上,不是拚更多活動,而是把 B2B 的連結機制「固定化」:例如固定檔期辦「早餐圓桌會議+微型 showcase」,把亞太各地的關鍵製作人、場館窗口、經紀與品牌決策者拉到同一張桌上,降低陌生成本,讓合作頻率形成節奏。

同時,將國際接洽與提案做成可複製的工具包──雙語簡報範本、基本合約與報價架構、技術 Rider/舞臺管理表的共同格式──讓每個團隊都能用同一套語言對外。再往前一步,把能力養成做成「模組化訓練」:把提案、溝通、技術與舞臺管理拆成短模組,讓經紀、PM、技術端都能快速補齊必備技能。先把供應側的密度與一致性拉高,專案進來時才接得住;做久了,臺灣不只是一站演出,而會成為亞太網絡裡測試新模式、展示新合作的穩定窗口。

對於十年後的亞太市場變化,薑黃表示,有三件事情可以看,第一是人口:印尼、菲律賓、印度的年輕人很多,會推高短影音與現場需求,但不等於馬上願意多付錢。第二是區域化:跨國還在做,但更像鄰國之間的小規模合作與城市型 showcase;簽證、金流等摩擦不會消失。第三是工具:AI 和雲端讓製作變便宜,也讓競爭變多;而面對臺灣的定位,薑黃不把描述為「中心」,而是朝穩定節點發展:把專輯裝幀與印刷、舞臺與技術溝通、國際 pitch 的基本功做紮實,讓合作成本與流程可預期,臺灣的產業成長絕對是指日可待。