緩緩走向麥克風,戴上頭罩式耳機,演唱前的那口深呼吸,也許帶著顫抖,也許蘊藏自信,無論如何都會被全盡收錄;還有每一個細碎聲響,每一個不完美的片刻,每一個不經意的瞬間,都被忠實保留。沒有炫目的燈光效果、誇張特效,只有最素淨單純的舞臺。「Less Is More」正是他們奉行的理念──這就是現象級的日本網路平臺「THE FIRST TAKE」。

延伸閱讀:首位登上日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」台灣歌手!韋禮安飆唱神曲〈如果可以〉

2025 TAIPEI MUSIC EXPO 於8月28日舉辦「一幕到底,一錘定音:THE FIRST TAKE 的音像革命」焦點講座,邀請到 THE FIRST TAKE 一位營運團隊人員以及創意總監清水惠介進行對談。「我入行30多年,從來沒有看過這樣的節目:即使沒有華麗的燈光音響,大牌歌手依然趨之若鶩;即使沒有整人的恐怖箱,還是能讓上場的歌手驚恐緊張。」引言人日本索尼音樂戰略顧問梁秩誠一語道破 THE FIRST TAKE 的魅力。

無法預測就無法重現,「不完美」才更有人味

「THE FIRST TAKE」的成功要素,想必是大家最想知道的祕密,營運團隊與清水惠介也毫無保留地與聽眾分享三大核心:無法預測(Unpredictable)、真實感(Reality)、人味(Humanity)。

「無法預測,就意味著無法重現。不僅是歌手,連工作人員都不知道會發生什麼事,正因如此,才更有魅力。那些無法預測的時刻,才能帶來新鮮感與臨場感。」

真實感,則源自「不完美」。唱錯詞、掉拍,甚至唱錯段落⋯⋯這些失誤,反而勾勒出真實。何以有些 AI 影片能讓人們快速一眼識出?因為那些作品「太完美」了。這也進一步帶到「人味」的部分,「我們應該要試著傳達藝人的人味,產生共情、溫度,比如手發抖,觀眾就會產生共情,這樣才會更吸引人。」清水惠介說。

觀看 THE FITST TAKE 的影片時,可以發現歌手基本上都不正臉直視鏡頭,清水惠介說,他們選擇以「側臉示眾」減少宣傳感,「在社群媒體的時代,觀眾已經習慣帶著問號去看內容:這是真的嗎?還是 set 好的?」他進一步補充:「臉,是擁有最多資訊的部位,如果是你喜歡的歌手,他直視鏡頭,你會開心、願意停留;但若是不熟悉的人,正臉反而可能讓你快速滑過。不直視鏡頭,反而更真誠,能讓觀眾專注在音樂本身。」

至於當初為什麼會選擇以全白的錄音室作為背景?他們以400多年前茶道宗師千利休「只留一朵牽牛花」的故事為例:據說豐臣秀吉聽聞千利休宅邸種了許多美麗的牽牛花進而前往拜訪時,千利休卻將庭院裡所有的牽牛花全部摘除,只在茶室床間留下最美的一朵。「將傳達的內容聚焦於唯一一點,才能讓本質之美浮現出來」清水惠介說:「與其眼花撩亂,不如專注。」

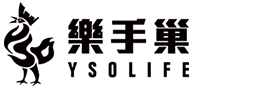

這樣的美學理念,也延伸到 THE FIRST TAKE 的視覺靈感。清水惠介提到德國工業設計師 Dieter Rams,以及時尚攝影師 Hedi Slimane 的黑白風格,「這些都成為我們的啟發。」因此,他們堅持攝影機固定不移動,只靠燈光與構圖創造變化。「其實移動攝影機會比較輕鬆,但我們決定選擇困難的方式。」

Dieter Rams is a german designer who influenced designers like Jony Ive( The designer of apple’s iMac,iPod, iPad and more)

The 10 Design Principles By Dieter Rams every product manager should know. pic.twitter.com/Oz6rjpBHoC

— Willy Nsabiyumva (@willynsabiyumva) October 31, 2023

▲ Dieter Rams 的風格理念對 Apple 的產品設計有著很深的影響。

▲ Hedi Slimane 的攝影作品。

設下四大限制,激發歌手潛能

回到 THE FIRST TAKE 的「First」,它誕生於2019年,正值日本進入訂閱制與串流的轉折期,推廣方式也從過去為了衝刺初期銷量而著重「事前宣傳」,逐漸轉向歷時數月的「長尾式宣傳」。當時人們開始透過音訊、歌詞、動畫等不同形式的影片公開,各式各樣的肩帶型影像內容(搭配主體延伸的附加型內容),讓大眾能免費聆聽音源,標誌著全新數位宣傳時代的到來。

團隊也參考了《MTV Unplugged》、《Tiny Desk》等音樂節目,並發現這樣的延伸策略確實能累積更多點擊量,「影片發布後,觀眾可能留言帶起話題,歌手注意到後,再推出歌詞 MV,接著再釋出動畫 MV,一層一層延伸推廣。」

「打造出一種能與 TV、MV、Live 等徹底區隔的全新音樂內容」是 THE FIRST TAKE 最初的目標,清水惠介坦言,這是一個非常難以達成的門檻,而究竟該怎麼實踐?他們設定了「NO RETAKE(沒有重錄)、NO DIRECTION(沒有刻意演出的演出)、NO FILTER(沒有讓人感覺有濾鏡的真實感)、NO PROMOTION(沒有讓人感到在做宣傳的宣傳)」四個限制,以此與其他節目區隔開來。

「我們發現,越多制約反而越能激發創意。如果什麼都可以,創造力反而會被稀釋;但當有了限制,歌手的潛能更能被逼出來。第一次拍攝時我們就一再提醒:『只錄一次!』沒有重錄,沒有刻意演出,也沒有濾鏡,甚至連宣傳都不能讓人覺得在宣傳,否則就會失去溫度。」

他們強調,THE FIRST TAKE 不是「一鏡到底」,而是「一錄到底」。

被模仿很重要,但「模仿不來」更重要

THE FIRST TAKE 的 YouTube 封面圖其實相當簡單:一張照片配上一條線就能完成,他們難道不擔心人人都能模仿嗎?

「被模仿這件事情很重要,我覺得最厲害的設計,就是連孩子都能輕鬆模仿。」清水惠介直言:「過去我們總認為設計越繁複越好,因為越難模仿就越難被學走。但現在我反而想讓大家容易學,像現在就這麼一條線,人們一旦見過就忘不掉──這樣就是一個 iconic 的設計。」雖然看似容易,但其實簡單最難。此外,他們在細節上非常用心,目前已有上百組音樂人上過節目,但他們每一次都會依據藝人的特質挑選不同的色票,因此每個人都有專屬自己的顏色。

▲ 清水惠介說,因為蔡依林給他一種清新感,所以選擇螢光綠。

「但如果所有東西都很容易被模仿,那麼我們的品牌也會變得容易被複製,所以我們也需要去做一些無法輕易複製的元素。」比方在麥克風的選用上,THE FIRST TAKE 特別挑選電容式麥克風,「因為一般多用指向式,而電容式能收360度的聲音,歌手的換氣、腳步聲,甚至第一次開口時未修飾的細節,全都能被捕捉。」

此外,即使拍攝場地都一樣,但藉由燈光、鏡位等細節調整,他們能創造出千變萬化的氛圍。「在 YouTube的世界,能夠被模仿是相當重要的事情,但當別人試著模仿後發現,其實沒有想像中那麼好玩。」清水惠介強調:「模仿不來才是更重要的事。」

這份堅持,也令人聯想起德國哲學家班雅明(Walter Benjamin)在《機械複製時代的藝術作品》中提出的概念:「藝術複製品即使已盡善盡美,依然有所欠缺:原作(Original)的此時此地(Hier und Jetzt),也就是藝術品在本身所在的空間裡那種獨一無二的存在⋯⋯我們可以用『靈光』(Aura)這個概念總結機械複製過程所失去的東西:藝術作品在機械複製時代所喪失的,正是本身原有的靈光。」

而這正好也是 THE FIRST TAKE 的信念,營運團隊人員之一說:「我們其實希望大家會出錯,這樣才有趣。」清水惠介也分享:「正是因為我們只有 One Take,才能烘托出歌手的特殊魅力,展現出每個人的『靈光』。」

頻道開設至今已六年,「觀看留言區」始終是 THE FIRST TAKE 的堅持。「留言區很重要,因為大家會把自己的心情寫下來、是觀眾們彼此分享感動的社群,所以我們都很認真看。」他們語氣裡帶著一絲感性。

對團隊而言,「故事性」是最被看重的,不論是歌手還是觀眾。這個頻道不僅僅是記錄歌手的一次演出,更是見證藝人人生軌跡的場域。清水惠介說:「所以我們時刻警惕自己,不能讓這個頻道淪為普通音樂節目。品牌的形塑,其實不是我們做的,而是靠觀眾的留言共同打造。」

THE FIRST TAKE 留住每一個無法複製的剎那,那樣的「靈光」,或許正是它觸動人心、讓感動恆久留存的原因。

撰文:Yuki Liu 劉韋琪

圖片來源:THE FIRST TAKE Instagram、THE FIRST TAKE YouTube、臺北流行音樂中心、THE FIRST TAKE Facebook、Hedi Slimane Instagram

資料協力:臺北流行音樂中心

🫧「Smells Like… Spirit」樂手巢雜誌 VOL.23 探索自己的靈魂氣味

https://lihi.cc/8eDWP