如果一部作品被開放給全世界任意使用、改編,對原作者來說還能產生什麼價值?林強和義大利藝術家 Luca Bonaccorsi 用《時間浸漬》專輯給出了答案。這張作品源自開放文化基金會十週年「開源祭」,是一場以開源與 CC 授權為核心的「分享」實驗:不僅以數位、黑膠、現場演出多重形式呈現,更大膽將素材全數開放,任人自由下載、再創作。

延續這個精神,TMEX 論壇「解放創作的未來:從開源共創到 AI 藝術創作」邀請林強、Luca、開放文化基金會執行長李欣穎,以及超維度總監蔡宏賢對談。而樂手巢在論壇前,向這四位跨領域的創作者進行專訪,走進他們透過開放技術與 AI 工具,把音樂與新媒體藝術推向無限延展的實驗場。

延伸閱讀:2025 TMEX 亞太十國產業菁英齊聚,打造臺最大流行音樂產業交流平臺

開源與 CC 授權的起點,是善意的分享

「我們希望東西不只是被保護起來而已,還有更多機會分享給大眾使用。」開放文化基金會執行長李欣穎分享,開源(Open Source)的概念源自於軟體領域,核心精神是將程式碼公開,允許他人自由使用、分享,甚至修改與再發布。而創用 CC(Creative Commons,CC 授權)則是將這種共享與授權的理念延伸到文化與創作領域,讓文字、音樂、影像等各類作品的創作者,也能透過不同的 CC 授權條款,決定要以何種方式與世界分享自己的作品。

林強在2004年,因為朱頭皮(朱約信)送了他台灣第一張採用 CC 授權的專輯作品《搖滾主耶穌》,認識了封面上 CC 授權標記的意義,進而與中研院創用 CC 計畫主持人莊庭瑞老師一起投入推廣活動。「一直到2008年,朱頭皮找了幾位創作人,我們就合作推出《Cabaca 卡巴卡》專輯,用 CC 授權將音樂開放給公眾。」這也是台灣首次將 CC 授權的概念更具體地灌注到專輯核心的作品。

新媒體藝術團隊超維度(Dimension Plus)總監蔡宏賢回憶,早期受到感召,是因為知道自由軟體之父 Richard Stallman 把自己寫的程式分享給大家,「我覺得這好動人!」而開源的概念不局限於寫程式,所以他也有樣學樣地,在自己的影像作品旁附上說明,允許大家自由使用。「從事善意的分享這件事情很迷人,所以我現在做科技藝術、新媒體,團隊裡面就有一些程式會用開源的方式分享出去,而聲音、文字、影像我們就用 CC 做開放授權。」

來自義大利的數位藝術家 Luca Bonaccorsi,則在青少年時期因缺乏購買樂器、器材設備的資源,轉而投入 Pure Data、SuperCollider 等開源軟體。「開源軟體和大公司的專有軟體,很大的差異在於創作方式。用開源軟體創作時,很常會需要自己 DIY、解決問題。」他笑說,後來發現自己不適合傳統的創作方式,且在開源的群體中,大家會共享互助、激發創意,反而培養了自己對研究軟體的熱情。

儘管這些經歷為開源精神注入了不同的敘事,林強、蔡宏賢和李欣穎過去也投身加入許多台灣的 CC 授權推廣活動,但他們坦言,當時的影響力並未帶來立即的社會效應。「我們想換一個方式,換個載體,讓大家看到這件事是有可能成功的。」因此,開放文化基金會決定在十週年之際,將艱深的開源、軟體、數位議題,透過音樂與多媒體藝術,找到更貼近大眾的呈現方式以實踐理念。

《時間浸漬》用聲音與影像共創的開源實驗

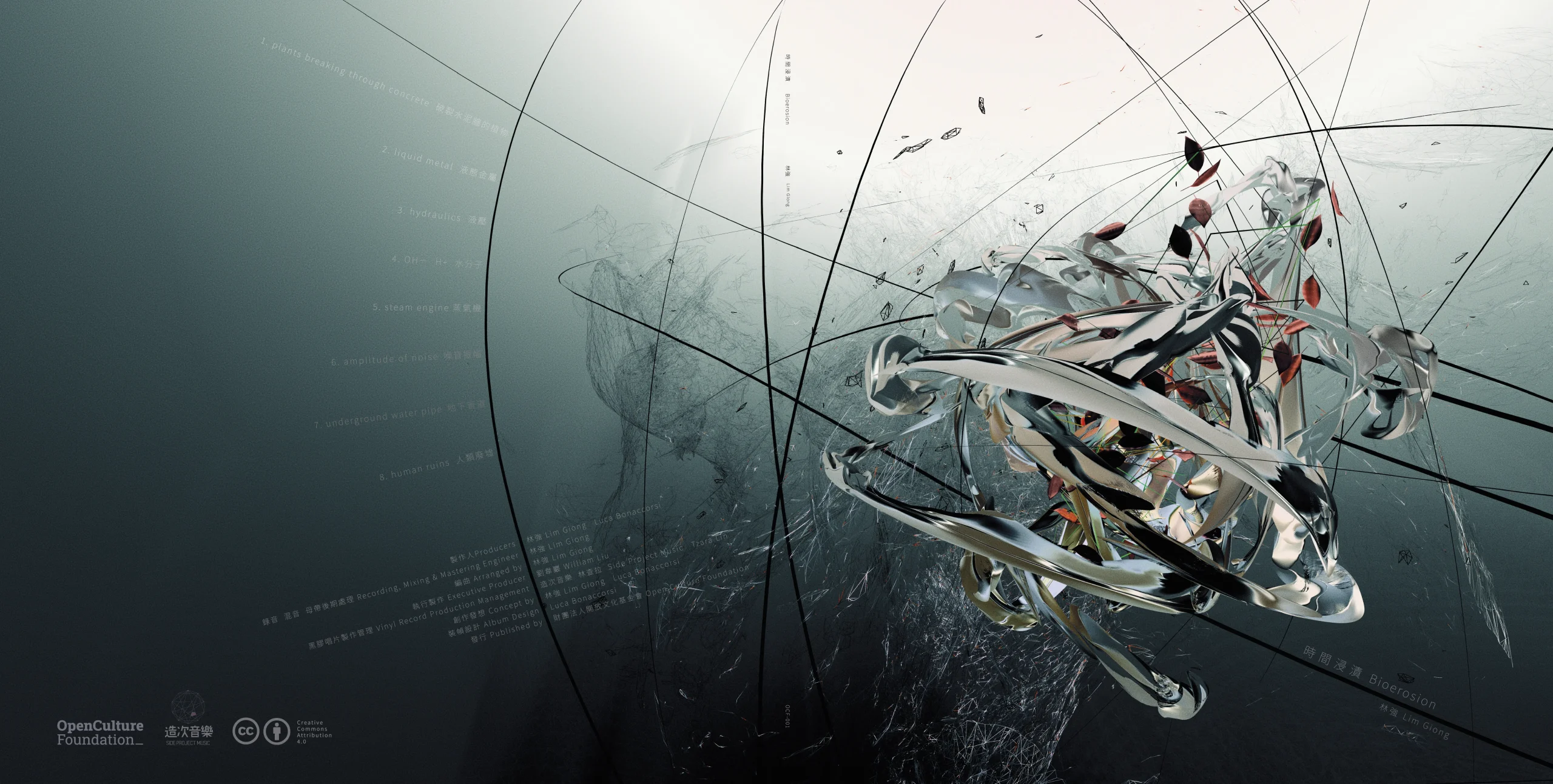

如果說 CC 授權與開源運動是理念,那《時間浸漬》(Bioerosion)就是它們在聲音與影像中的一次具體實驗。這張由林強與 Luca 共同創作的電子專輯,最初發想於開放文化基金會十週年「開源祭」的周遭地景,開啟了一段從水、植物、人類、人工與工業之間的關係,發展出的音像交流。

林強回憶創作過程:「那裡保留了過去自來水相關的工具、建築器材。我就想像自己像工人,悶在大水管裡面會聽到什麼聲音,然後用合成器把它做出來。」而林強做出來的聲音,即是 Luca 創造影像世界的觸發點:「我會把林強的音樂放到軟體裡,讓高頻、中頻、低頻去驅動 3D 畫面或顏色的變化。」用聲音去驅動影像,互動式的創作,讓時間浸漬在變化多端的聲景藝術世界之中。

為了實現這次以開源為概念的創作,Luca 在《時間浸漬》的視覺使用了開源軟體 TIXL(原名 TOOLL3),「這個軟體的影像是 Node-based,有點像『連連看』,是透過節點與連線來組合創作。當時林強來找我的時候,我才開始研究,後來發現自己非常喜歡,就變成我現在主要的創作工具。」林強則直接以 Elektron 的 Groovebox 合成器進行創作與演出:「我這次不用電腦,也沒用像 Ableton Live 這樣的音訊軟體,因為那不是 Open Source,所以我直接用一個小合成器來玩。」

作為電氣聲景的數位取樣創作,《時間浸漬》作品以「開源祭」的現場首演,展現音像的即時連動,全張專輯採 CC 授權方式數位發行,還特別以黑膠唱片製作實體專輯。「黑膠是一個無法直接被修改的載體。」開放文化基金會的行銷企劃 William 說明這是對當代串流文化的回應:「我們把整張專輯的素材放到線上,讓大家能自由下載、做混音。但我們也希望聽眾能保存、收藏作品最原始的樣貌,所以決定以黑膠作為實體載體。」

從開源到 AI 新媒體藝術實驗

開源精神可以在音樂與藝術中落地,自然也發生在 AI 與新媒體實驗的領域。蔡宏賢分享,超維度的《VS AI 街頭對戰》是將 AI 素養與人類的共創協作議題,以遊戲機台的方式,從「文字生成影像」到「影像生成影像」 ,讓使用者實際操作並感受 AI 生成的過程。《VS AI 街頭對戰》目前發展成世界大賽已有三屆,並且也加入音樂元素的題目,「在這個過程中,不僅有專業評審、AI 評審,觀眾還可以用手機投票決定優勝者。這個機台的設計,從一開始就考慮到商業授權的可能性,同時也保留開源與合作的精神。」

不過在 AI 生成的實驗中,蔡宏賢也強調 AI 訓練的資料來源至關重要,「如果沒有足夠的資料去訓練,它就會生成錯誤的結果。」他以「Project Patching」修補 AI 偏見的實驗性計畫舉例,指出大型 AI 資本對小眾文化的認知偏頗,像是若輸入「豬血糕」,生成的往往是帶血的豬頭造型蛋糕,「因為這是小眾市場,所以如果你想生成這些題材,就必須自己訓練。」

為了解決這類文化缺口,團隊使用開源軟體 Stable Diffusion 結合 LoRa 模型,自己拍攝並建立豬血糕資料庫。蔡宏賢笑說:「我們同事這半年可能是世界上最了解豬血糕的人!因為要教 AI 認識豬血糕,你需要有『乾淨』的豬血糕照片。」團隊也將這些資料對外開放,鼓勵其他創作者下載與使用,實踐文化保存與開源共享的行動。

超維度團隊透過「Project Patching」訓練 AI,除了生成靜態影像之外,蔡宏賢分享,他們還結合了即時生成技術,用開源軟體 Stream Diffusion 發展動態影像,並應用在雲門舞集的公開演出「全民大舞池」。現場舞蹈演出的攝影畫面即時輸入系統,由 AI 轉化成全新的影像,再與林強的音樂對話,「因為是 real time,所以強哥的聲音改變時,影像也會跟著動。」能真切感受到科技與各領域藝術的交融。

AI 創作的「錯誤」也能帶來新的美學

隨著 AI 技術深入藝術現場,資料來源與智慧財產權的問題浮現,李欣穎指出,雖有許多機構投入文化保存,但由於缺乏「開放」的概念與精神,所以成果往往被鎖在特定組織的資料庫中。若 AI 訓練無法累積真正的公共資產,生成內容的正確性也就容易有缺失與偏誤。不過,目前 AI 生成的那些不完美與錯誤,卻也能成為藝術家眼裡的美學靈感。

Luca 和蔡宏賢都對 AI 創作的潛力抱持開放態度,對他們而言,AI 的迷人之處,是其中不合常理的瑕疵。Luca 聯想到他從實驗電子音樂人 Mark Fell 的文章看到,當初 TB-303 貝斯合成器的失真音色被認為是「失敗的聲音」,結果卻意外開創了 Acid House、Acid Techno 曲風,成為標誌性的特色,這案例讓他得到啟發:「我會期望 AI 的錯誤,為我帶來一些新的美感。」他也形容與 AI 交流的過程就像古希臘時代的神諭,人們得到的答覆往往模糊、怪異,但靈感與想法就會在這不確定中浮現。而蔡宏賢看待 AI 創作,則認為即使人類的創造力非常豐富,機器仍然有可能突破人類的想像:「我們更希望它保持怪誕、不受控,這才是我們目前在裡面玩的有趣之處。」

當 AI 的不完美被視為一種美的可能性,林強雖然沒有使用 AI 創作,但也聯想到自己在創作過程裡經常擁抱錯誤,「像我在《時間浸漬》用 Groove Box,有時候忘了一個步驟,但聲音卻很讚。你永遠找不到那麼好的錯誤,也無法重現,Luca 也喜歡這種感覺。」「我也不會想回頭找出當初的那個錯誤,就讓它自然發生吧!這樣最好、最美。然後繼續去做新的作品,帶來新的驚喜,這樣創作音樂永遠都是開心的。」

開放 ≠ 免費,「以善意換取善意」開啟更多機會

「開源不完全就等於免費,而且開源一樣可以商業,這些東西都是創作者自己可以決定的。」開放文化基金會透過《時間浸漬》作品,示範了專輯募資、音樂祭及線上下載等形式,也在2025年 Jam Jam Asia 「SUB 跨夜特別企劃」中,讓原創者林強、Luca,與音速死馬 Sonic Deadhorse 和法佛朗 The Favorlang 兩組音樂人,一起用不同樂器和器材拆解、重構《時間浸漬》,演示了「二創」重新定義作品的可能性。

「當你選擇開放之後,創作者一定要有包容心,不然就沒辦法真正做到開放。開放和包容必須是一起的。」——林強

事實上,林強與 Luca 初識的緣分,也是源於一場二創合作。當時林強為了中山73影視藝文空間的講座,向 Luca 提出想為其短片作品《Fear of Flying》重新配樂。Luca 毫不猶豫地答應,甚至親自參與座談。林強直言:「很多人可能不願意,但 Luca 很慷慨。」會後兩人相談,發現創作理念相當契合。對 Luca 而言,這部短片是極為個人的表達,記錄自身和家鄉義大利與台灣之間的差異關係。然而,透過林強的再詮釋,作品不但被理解,還獲得新的視角與感受,「很像是一種沉默的交流,透過作品就能理解彼此。」正因如此,兩人成為合作夥伴。

「我很喜歡用『以善意換取善意』來形容開源與 CC 授權的核心。我善意地拿出作品,你看到後加上你的 idea,再善意地分享出來,這樣的循環就會延續下去。」——李欣穎

李欣穎說,開放文化基金會未來的挑戰仍是讓大眾理解開源的精神,「像 Luca 看到強哥願意把聲音加進他的作品裡,他也願意去嘗試。這種做法其實並不常見,但我們就是希望突破這一點。」而緊接而來的突破,就是 Mong Tong 接棒延續《時間浸漬》的開源創作精神,帶來全新錄音室作品《明日音》,並與新媒體藝術團隊 XTRUX 的合作,在11月30日於 SUB LIVE,邀請大家體驗不同的開源宇宙聲景,也邀請大家繼續使用、為作品二創:「透過 CC 授權與知情同意的分享,創作者可安全開放作品,而使用者只要標示清楚、尊重原創者,我們很樂意看到不同的創作方式。」

延伸閱讀:2025「潮臺北」席捲南港!林強、Luca Bonaccorsi、音速死馬、ALI 登 JAM JAM ASIA

「我們比較相信的是分享本身的價值。它像是種善意的信仰,但不一定是絕對。」蔡宏賢回顧早年舉辦關注數位文化的 PlayAround 工作坊,當時對「開源」的堅持幾近純粹,講師所有工具都必須是 open source。但那樣的堅持,在現實中愈發不容易:「現在對我們來說,值得開源的就用開源做,需要商業的就用商業方式做。」鼓勵創作者保有更多彈性,或許更能讓善意分享的群體,持續被看見。

【迷幻開源宇宙:Mong Tong × XTRUX 《明日音》專場】

時間|2025/11/30(日)19:00

地點|SUB LIVE(臺北市南港區市民大道八段 99 號)

特別來賓|黃大旺、百合花、White Wu

主辦單位|開放文化基金會

協辦單位|臺北流行音樂中心

撰文:鄭佩欣 Anita

攝影:猫形影像製作 Neko Production

專訪協力:臺北流行音樂中心

🫧「Smells Like… Spirit」樂手巢雜誌 VOL.23 探索自己的靈魂氣味

https://lihi.cc/8eDWP