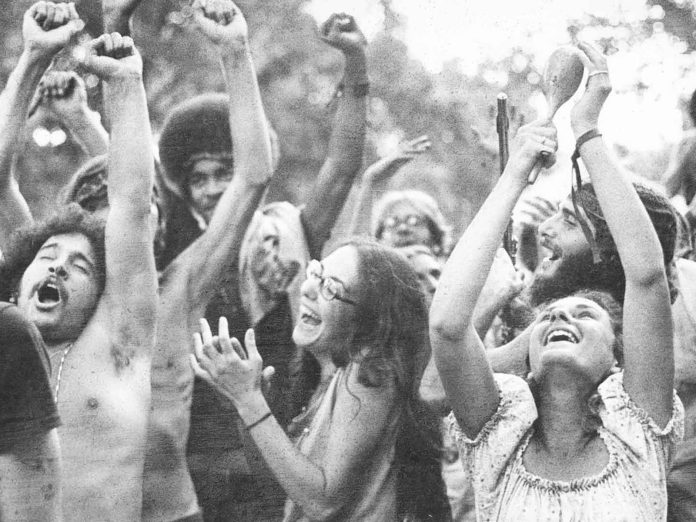

在1960年代的美國,深受政治動盪和越戰影響,社會充滿壓抑,年輕一代渴望從中解放。在這樣的背景下,反文化運動開始蓬勃發展,年輕人探索自由、愛與和平的意義,這群人被媒體稱作「嬉皮」(Hippie)。1969年,於文化占有重要地位的 Woodstock Music & Art Fair(胡士托音樂藝術節)在這樣的社會氛圍中應運而生。嬉皮們和音樂愛好者聚集在一起,沉浸在純粹的和平與音樂之中。

先將時間倒回1967年6月,John Philips(The Mamas & The Papas 主唱)、Lou Adler、Alan Pariser 和 Derek Taylor 於加州舉辦了為期三天的音樂節,表演者包含:The Jimi Hendrix Experience、The Who 和 Janis Joplin,這也是他們首次在大型場合公開演出。Monterey International Pop Festival 被視為愛之夏運動(Summer of Love)的起點,現今人們耳熟能詳、由 Scott McKenzie 演唱的〈San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)〉,即是本活動的宣傳曲,更被視為1960年代反文化運動的非官方國歌。Monterey International Pop Festival 不僅是將嬉皮、權力歸花兒(Flower power)與花童(Flower children)文化推上大眾視野的重要關鍵,也為兩年後「Woodstock 音樂節」的誕生奠下根基。

以西岸的 Monterey International Pop Festival 為典範,Woodstock 由 John Roberts、Joel Rosenman、Artie Kornfeld 與 Michael Lang 發起,在美國東岸的紐約州舉辦,表演者包含:Creedence Clearwater Revival、The Who、Jefferson Airplane、Santana 與 Joan Baez 等。儘管 Woodstock 被後世譽為音樂史上最重要的轉捩點之一,但若卸下傳奇的濾鏡,會發現它其實也有現實的一面。

Woodstock 音樂節真可謂「天不時地不利」,因屢遭當地居民抗議,好不容易輾轉在貝塞爾(Bethel)鎮的一座酪農場舉辦,但籌備過程又遇到諸多困難:貝塞爾鎮委員會拒絕發放活動舉辦許可證,導致主辦單位被迫停工,甚至在活動前三天才告知可以繼續動工。由於實在太過臨時,主辦單位被迫在護欄、售票亭與舞臺之間擇一建造,「我們竭盡所能地完成護欄的搭建,但事情總得有個優先順序。人們已經在前往的路途中,我們必須確保他們有得吃、照顧他們,還要給他們精彩的演出。」Michael Lang 說道。因此,他們最終決定將 Woodstock 改為免費入場,但沒想到竟湧入大量人流!起初他們預估只會有5萬人參加,最後卻吸引超過40萬人,導致交通壅塞,不論是觀眾或是演出者都塞在路上。有些人乾脆拋下車子直接徒步前往,最後甚至還得出動直升機接送表演者到活動現場。

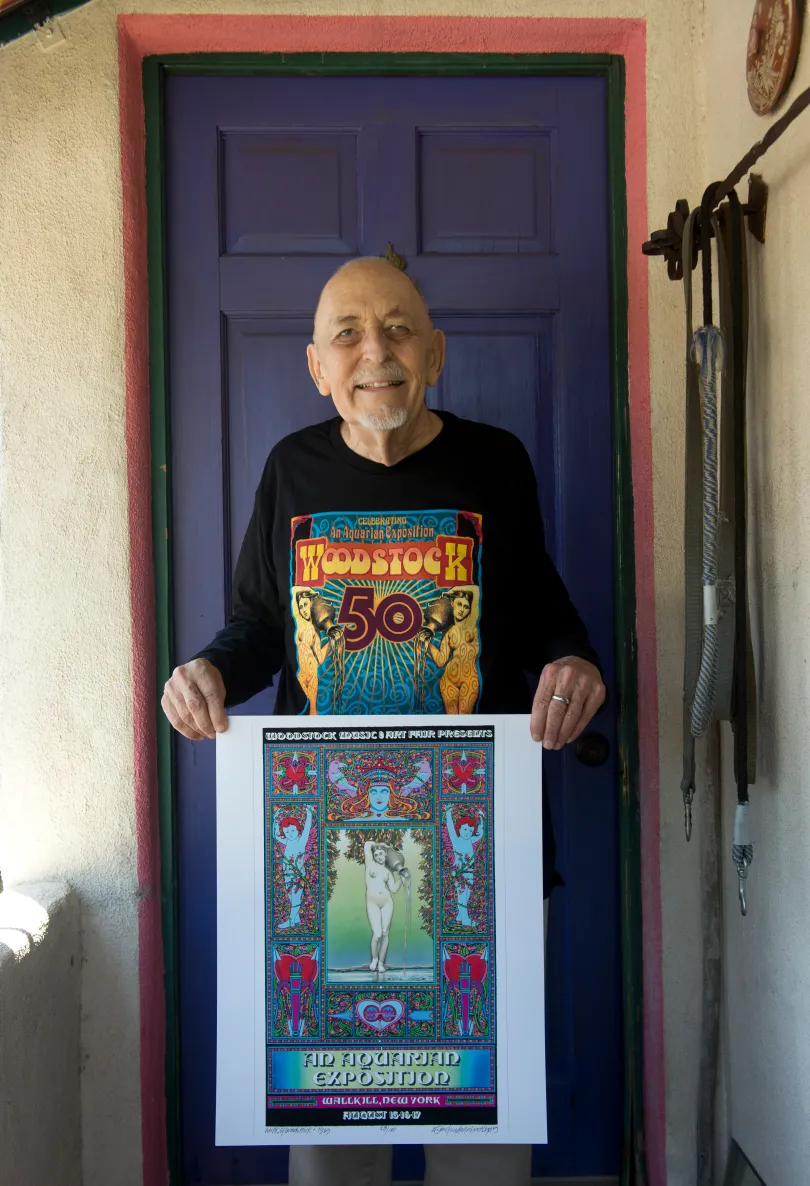

▲ Woodstock 的原始海報與創作者 David Byrd,海報上的地點仍印著紐約,間接記錄著團隊找尋舉辦場地的輾轉艱辛。(圖片來源:Ed Crisostomo)

在 Instagram 查看這則貼文

民謠歌手 Richie Havens 就是因為其他表演者未能及時到達,在最後一分鐘被要求上臺救火,甚至還多表演了幾首歌, 只為幫工作人員拖延時間, 好讓舞臺搭建完成。Richie Havens 事後表示,其實自己連下一首歌要表演什麼都不知道:「如果你在《Woodstock》紀錄片中看到我在幫吉他調音,其實就是我在想我到底還能表演什麼歌!」即使已經困難重重,天氣仍不可善罷甘休,下起了讓人人都沾上爛泥的大雷雨。「我無法相信我所看到的景象。」參加者 Carl Porter 說道:「一波又一波的滂沱大雨傾倒在數以萬計的人們身上,而我們無處可去。真的超慘,『落湯雞』根本不足以形容我們的狀況。」令人訝異的是,在人潮眾多以及充斥著性、毒品與搖滾樂的環境中,竟沒有發生大規模暴動事件,這也是 Woodstock 備受推崇的原因之一。

Ercoline 夫婦 Nick 和 Bobbi 也參與了這場歷史盛會,那年20歲的他們裹著棉被相依偎著,與垃圾散落、席地而「臥」人們的雜亂背景形成強烈對比。這一幕被攝影師 Burk Uzzle 捕捉,成為史上最知名的音樂祭情侶之一,並被印製在現場專輯《Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More》封面。然而,令人難過的是,Bobbi Erocline 已於去年離世,丈夫 Nick 於 Facebook 上寫道:「她這一生活得很精彩,並讓這個世界變得更美好。認識她的人都會愛上她。她始終遵循她的座右銘:『待人友善。』」Bobbi 生前曾說:「年復一年,Woodstock 的意義越發深遠,這真的是一個非常特殊的事件:它在發生在美國重大變革(民權運動、越戰)的關鍵時刻。五十萬人以『和平』之名相聚,完全沒有發生任何暴力。」

這個影像後來不僅更深深烙印在後世腦海中,亦像是整場活動的縮影──混亂中,卻又帶著一絲美好的人性光芒。「在我們國家非常動盪的時期,我們展現了最好的自己,並創造我們都嚮往的社會,即使只有短暫一瞬。」Michael Lang 於《The Road to Woodstock》一書寫道:「Woodstock 給全世界的人帶來了希望,這就是它至今依舊重要的原因。」

對於未曾親歷 Woodstock 的人們,只能透過報導、歷史照片與1970年紀錄片《Woodstock》一窺其貌,不過這部電影或多或少為這場活動蒙上一層浪漫的面紗,並在 Woodstock 愛好者的圈子中形成了邪典追隨(cult following)的現象。不可否認的是,Woodstock 成為音樂、影視、藝術等創作者的靈感繆思,更重要的是,它成為了「和平」的代名詞。

「你們向這個世界證明,50萬名年輕人可以像這樣聚在一起,好好享受三天的音樂。只有快樂和音樂,別無其他。」酪農場主人 Max Yasgur 在活動向觀眾如此說道,而這或許正是對 Woodstock 最美好的註解。

撰文:Yuki、Walrus

資料來源:Woodstock 官網、Woodstock Instagram、HISTORY-1、HISTORY-2、The New York Times、50th Summer Of Love/California Historical Society、PBS、The Atlantic、Best Classic Bands、The Criterion Collection、TheCollector、Rolling Stones

※ 重視生命,拒絕毒害

🐔本文收錄於樂手巢雜誌 Vol.20,樂手巢雜誌全台索取地點:

https://bit.ly/3HsS5Xf