吶喊抑鬱少男少女心聲的〈Creep〉、以化學武器調查專家 David Kelly 為題的爭議歌曲〈Harrowdown Hill〉、受《滾石雜誌》等媒體評為將 Radiohead 地位從邪典樂團轉變至世上最重要搖滾樂團之一的《OK Computer》、同時發布音樂與影像的個人作品《ANIMA》、目前只出一張專輯的超級樂團 Atoms For Peace、更自由解放的 The Smile 以及陰風陣陣襲來的《Suspiria》電影配樂⋯⋯Thom Yorke 的靈魂閃爍著各種不同的樣貌,都說眼睛是靈魂之窗,你所看見 Thom Yorke 的靈魂,是什麼模樣的呢?

▲ 圖片來源:Alex Lake/XL Recordings。

▲ 圖片來源:Alex Lake/XL Recordings。

駛過鐵軌的呼嘯聲響起,發現原來自己身處地下隧道,不斷前進,像是模擬進入睡眠狀態神經系統,伴隨著漸漸增強的電子聲響,一股暈眩感襲捲全身,將一個個觀看的靈魂吸入《ANIMA》的世界⋯⋯Thom Yorke 不願受框架的性格,體現在他的第三張個人專輯《ANIMA》,除了音樂作品,還找來《黑金企業》、《霓裳魅影》導演 Paul Thomas Anderson 執導同名短片,是他初次嘗次將音樂與電影短片結合之作。音樂方面藉錯綜複雜的合成器聲響與節奏相互交織,打造如夢般的聲景,腦波彷彿也被隨之重新調頻;影像上則是 Thom Yorke、導演、編舞家、舞者等團隊共同打造的視覺藝術。

「我看見做工的人、我看見人們,他們的身體不再運作,他們的身體被一種不可見的力量驅使。」《ANIMA》的前半部,就是 Thom Yorke 這句作品理念的具象呈現:每個人都機械地做著相同的動作,Thom Yorke 也是其中一員,然而,他臉上卻時而展現困惑的神情、時而做出與眾不同的肢體動作,散發著格格不入的感覺;一直到全片最柔和〈Dawn Chorus〉現聲,場景也隨之迎來了轉變:從壓抑、制式化的地底,來到了能自由翩然起舞的地面;Thom Yorke 也正式與女主角有了接觸。「《ANIMA》對我來說就是潛意識透過肢體的呈現,對我來說很合理,當你看到編舞的時候你就會理解了。」而這是否也是 Thom Yorke 腦中所想事物的具象化?只見他羞澀地笑了笑:「我不會承認,但大概可以這樣說啦。」

「在這個文明化的過程中,我們的意識便漸漸與人類心靈較深層的本能層次分離開來,最後甚至跟心靈現象的本有基礎分家。還好,我們尚未失去這些本能層次,即使它們可能只以夢的形象現身,它們仍殘存在部分的潛意識中。」──榮格《人及其象徵》

Thom Yorke 對夢境與心理學家榮格提出的概念相當著迷,這點也反映在專輯名稱上:「ANIMA(阿尼瑪)」為榮格提出的概念之一,可簡略理解為男性潛意識中的陰性面。而夢境,可被視為是一種潛意識協助觀看自我內在世界的方式。由 Dajana Roncione 飾演的女主角,表面上看似是 Thom Yorke 在濁世苦苦尋找到一個能理解自己的人;但若連結專輯名稱,她或許就是 Thom Yorke 內心阿尼瑪的具象化。在與女主角相遇後,畫面的色彩從單調轉為豐富,Thom Yorke 也展露笑顏;與阿尼瑪的結合,彷彿是 Thom Yorke 實現個體化的過程,並在最終迎來了曙光。值得一提的是,飾演女主角的 Dajana 正是 Thom Yorke 現實生活中的伴侶,更增添了夢境虛實難辨之感。

「我發現夢境對於我們與他人連結、與社會互動,以及處理自身所發生的事情上,都是很重要的一部分。我覺得這件事非常迷人。如果我們不做夢,就無法正確地與他人產生連結。」Thom Yorke 總結:「所以,夢境就是生而為人的重要基礎。」另外,在《ANIMA》短片中出現的人像照片與畫作,以及專輯黑膠唱片圓標設計皆為獨眼,是暗指人們觀看事物的狹隘?營造夢境與現實的反差?又或是結合獨眼巨人的象徵?這些意象為《ANIMA》增添了更多神祕感,也是留給觀眾仔細深思與品味的空白。

自〈Creep〉爆紅席捲全球起,Thom Yorke 就被迫曝露在公眾視野下。一個個炙熱的眼睛,緊緊盯著他的一舉一動,令這位 weirdo 相當不安。他也從未隱藏自己對於粉絲追隨的厭惡,「一開始我真的完全無法理解。我沒辦法習慣『人們想追隨你』這件事。陌生人會上前用奇怪的方式和你說話,或是問關於你的事。我不是在抱怨,只是會直覺反應『你不能侵犯我的隱私。』對此,我還是感到很掙扎,但我試著不要讓自己有這種負面的反射行為。所以就有了公眾場合與私下兩種版本的 Thom Yorke。」

雖然他還是無法理解為什麼素不相識的陌生人會想與他交流,但也一直在自我調適。他在2019年的訪談中表示,現在的自己肯定處理得比20年前還要好,並將原因歸功於他的伴侶 Dajana,「她會告訴我:『你不需要把人們推開。給他們一點時間,然後看看會發生什麼事。』她教我不用對關注感到那麼不屑。」即使不喜歡備受矚目,Thom Yorke 其實並不排斥與粉絲交流,「不以 Radiohead 的身分巡演滿有趣的。我們開始做一些小型表演,並在演出結束後見見觀眾。對我來說,走出舒適圈並瞭解我的作品對某些人來說很重要,是一件很好的事,讓我大開眼界。我試著過平凡的生活,當你遇到某個人,然後他們想要和你握手並告訴我一些關於歌曲的故事,我覺得很好。我需要這樣被打醒。」

儘管 Thom Yorke 已有所轉變,但深植於內心的不安,似乎仍未除根。從他與 Jonny Greenwood、Tom Skinner 在2020年共組 The Smile 首張專輯《A Light for Attracting Attention》就可見端倪。曲風充滿詭異氛圍,與焦慮的電子樂、不尋常的鋼琴抒情曲、偏執憂鬱,以及具脈動感的吉他聲響交融。2024年1月26日,在北風的吹拂之下,Thom Yorke 的不安又再度萌生。

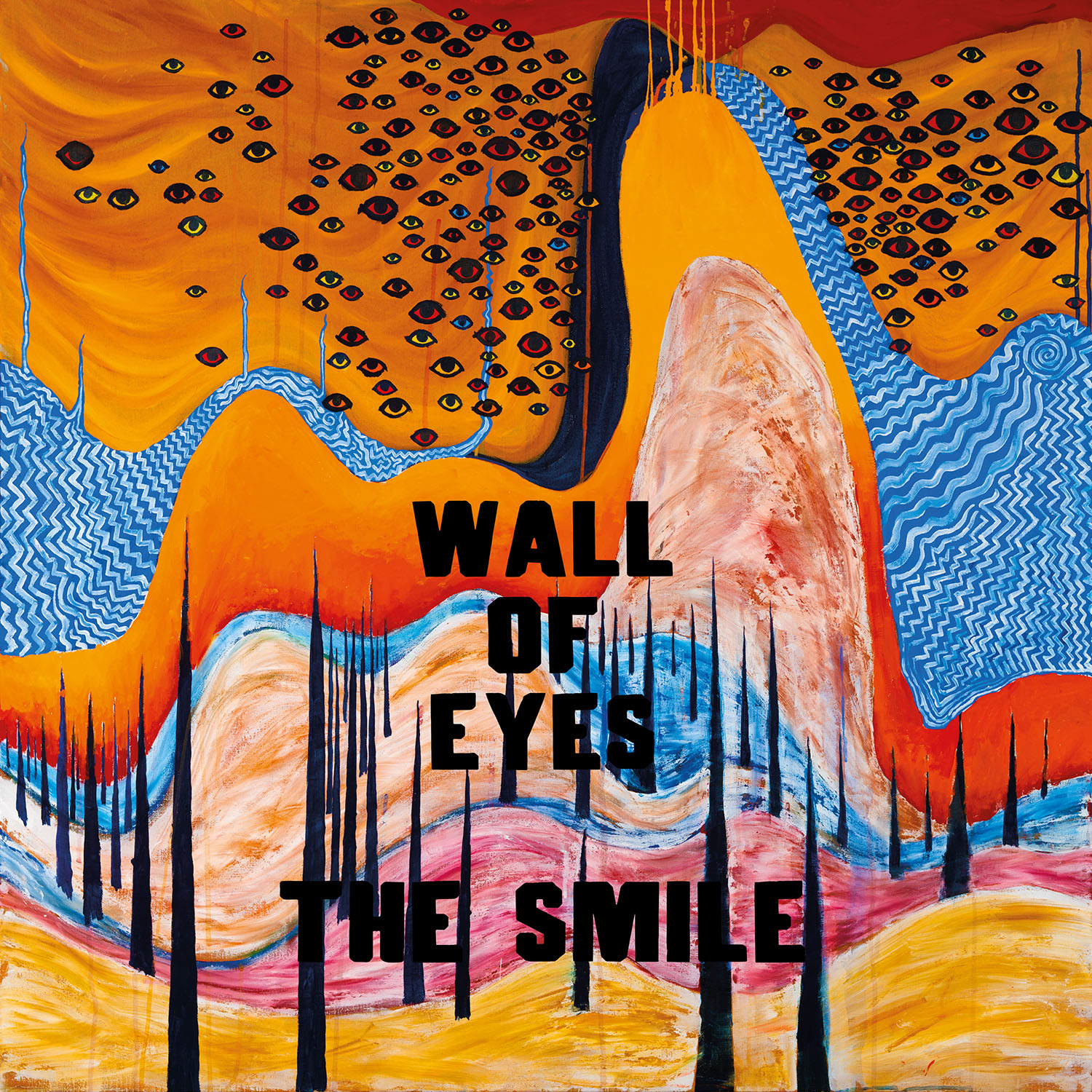

▲ 圖片來源:XL Recordings。

The Smile 的第二張專輯《Wall Of Eyes》光從專輯名稱就直接點出「滿牆的眼睛」,封面藝術再度攜手多年來的合作夥伴 Stanley Donwood 打造「看得你發寒」的視覺,強化被凝視的意象,毛骨悚然之感從內心深處油然而生。以冷冽疏離氛圍搭配 Bossa Nova 節奏、衝突感並存的同名歌曲揭開序幕,此曲與 The Smile 其他音樂作品略有不同,風格上相對柔和、優雅,後半段漸漸轉入強烈的不和諧,Thom Yorke 則優柔、虛無縹緲地低吟著數位時代無所不在的監控,氛圍越發詭異。從 MV 也可感受到被監視著那股壓迫不安的窒息感,眼睛意象無所不在,有種在凝視與被凝視間交錯之感:在觀看 MV 的同時,我們也正在被影片中的眼睛觀看;MV 中的眼睛同時又注視著 Thom Yorke⋯⋯MV 中的眼牆,亦讓人聯想起超現實主義藝術家達利為希區考克的電影《意亂情迷》(Spellbound)打造的夢境場景。《Vulture》評論,《Wall Of Eyes》是迷幻樂迷的歸屬,「千禧和 X 世代的超級樂迷,有時會將 Yorke 和 Greenwood 視為指引,引導他們度過緊張不安的21世紀。」看來 Thom Yorke 在無意間,又吸引了一群新世代的追隨者。

▲ 〈Wall Of Eyes〉MV,約2:52處令人聯想到希區考克影《意亂情迷》場景。

▲ 希區考克電影《意亂情迷》,場景由達利打造。

〈Wall Of Eyes〉MV 尾聲,可見各種版本的 Thom Yorke:不耐、娓娓道來、深思、沉默、歇斯底里大笑、焦躁、置身事外的第三者⋯⋯而他也從不敢直視他人雙眼的 creep,成為了能與阿尼瑪對視、接受眼牆的人。那一個曾為〈Paranoid Android〉寫下40個不同版本的完美主義者,已漸漸放下某些執著,像是二次解禁10餘年未現場演出的〈Creep〉,儘管 Thom Yorke 內心多少還是有些不情願,「有時候感覺還滿酷的啦,但其餘的時間唱到一半我就想停了,我心想『好了啦,夠了吧。』」樂迷多年以來的願望終於被滿足了。從未止步於出道就爆紅的里程碑,而是持續自己熱衷的聲響實驗,無法被定義,或許這就是我們熱愛並不斷追隨 Thom Yorke 的原因。

▲ 圖片來源:Frank Lebon/XL Recordings。

撰文:Yuki Liu 劉韋琪

資料來源:XL Recordings、Beggars Group、《ANIMA》、Dazed、Esquire、The Late Show with Stephen Colbert YouTube、XL Recordings YouTube、The New York Times Magazine、Rolling Stones-1、Rolling Stones-2、Rolling Stones-3、Guitar.com、NME-1、NME-2、VULTURE、BBC、In/Frame/Out YouTube、PanSci 泛科學

🐔本文收錄於樂手巢雜誌 Vol.20,樂手巢雜誌全台索取地點:

https://bit.ly/3QWmVfZ