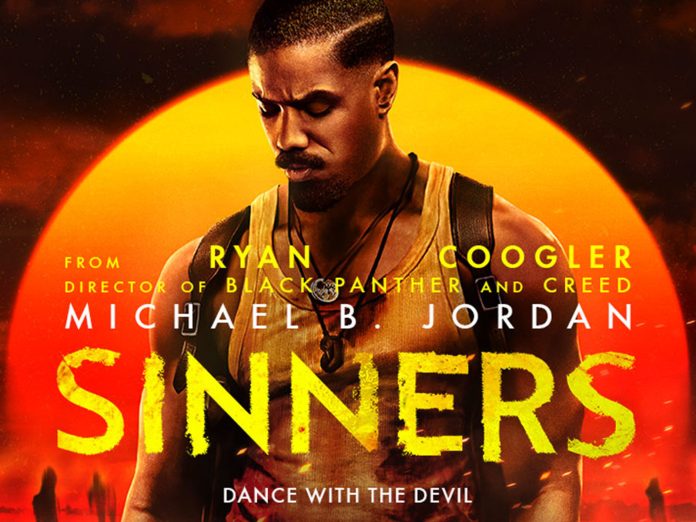

《罪人》(Sinners, 2025)是一部融合了南方哥德、驚悚恐怖吸血鬼故事,以及黑人歷史的電影傑作。導演瑞恩庫格勒(Ryan Coogler)與作曲家 Ludwig Göransson 攜手打造的原聲帶,以多元黑人音樂風格與另類的視角來打破觀眾對於「罪」與「救贖」的既定想像。

《罪人》的故事設定在1930年代的密西西比三角洲,講述由麥可 B 喬丹(Michael B. Jordan)一人分飾的雙胞胎兄弟 Elijah “Smoke” Moore 和 Elias “Stack” Moore,在抱著希望勇闖芝加哥後,發現美國各地依然歧視黑人,決定返鄉開設音樂酒吧為社區黑人打造能自由享樂的場域。然而,他們發掘的藍調天才神童 Samuel “Sammie” Moore(Miles Caton 飾)的音樂,卻意外喚醒潛伏的吸血鬼,引發血腥衝突。

延伸閱讀:搖滾事件簿》史上最糟糕 Talking:Eric Clapton 種族主義演講改變龐克文化風貌

藍調傳說與血福音開場

作曲家 Ludwig Göransson 延續他在《黑豹》中對地緣音樂的敏銳度,這次將美國南方藍調、靈魂樂、福音樂,作為主要原聲帶風格。使用大量吉他滑音、破音效果與類比錄音的音色,讓觀眾感受美國南方粗獷土地的質量。不僅營造時代感,更是苦難記憶的延續,讓音樂不只是背景,而是為角色所打造的敘事詩。

開場曲〈Filídh, Fire Keepers and Griots〉以藍調推弦搭配男聲低吟展開,穿插令人戰慄的猶如來自遠古的歌聲,最後傳來聲音沉悶的電子打擊聲響,猶如心臟緊張跳動,搭配電影口白描述音樂自古在各個國家是如何連結音樂家與惡魔,讓人不禁聯想到美國藍調傳奇人物 Robert Johnson(羅伯強森)「與惡魔在密西西比州十字路口,以靈魂換取無與倫比藍調吉他技巧」的傳說。

▲「也許小酒館招牌點亮後,那個賭輸靈魂的浪人會摟著女人或是抓著吉他而來。」樂手巢於《尋找魔鬼琴音:藍調之王羅伯・強森的真實故事》推薦。

片頭 Sammie 全身血跡斑斑地走入教堂,教堂裡的唱詩班唱著〈This Little Light of Mine〉,不過電影中的版本是由童聲合唱團以未經修飾的版本,營造出福音音樂原始純粹天真感。與 Sammie 的血腥身影形成強烈對比,彷彿宗教的「光」在惡魔的黑暗勢力下微弱地抗衡。

雙胞胎兄弟個別的音樂敘事

麥可 B 喬丹一人分飾的雙胞胎兄弟 Smoke 和 Stack,雖然沒有明確的人物主題曲,但是在角色登場與情緒過場中的背景音樂,透過風格的差異展現了他們個別獨特的個性與人生觀。

Smoke:傳統保守的守護者

Smoke 穿著象徵穩定與堅守的藍色,雖然理性並且對於計畫有精確的判斷,但是個性偏向保守務實。背景音樂風格深受1930年代密西西比三角洲藍調的影響,融合了 Robert Johnson 和 Tommy Johnson 等傳奇音樂家的元素。音樂以 Dobro 吉他與鋼弦吉他為基礎,並搭配低音貝斯與粗獷口琴聲,創造出如泥土般粗糙的溫暖音色。

Stack:現代節奏的探索者

Stack 則以身著象徵激情、衝突與對未來的渴望的紅色。他的音樂融合了電子、節奏藍調、爵士鋼琴與 Urban 音樂風格。在 Stack 與身為白人的 Mary 談了「黑白配」禁忌之戀分手後,重逢的對話片段,背景播放〈Séance〉,這首歌曲以柔和的吉他為主弦律,風格更接近現代 Urban Pop,合成器層層堆疊,加上人聲和聲以及提琴塑造的豐厚音場,展現兩人情感拉扯與迷失的氣氛。

雖然兄弟倆有各自的特色,但是深厚的感情與對土地的連結,賦予了他們共同的主題曲〈Smokestack Twins〉,以 Dobro 吉他輪指與滑音為主旋律,低頻 bass 穩定鋪墊節奏脈動,營造出粗獷且充滿推進的律動,在中後段電吉他與合成器的加入,並結合斑鳩琴與口琴的點綴,增加悲戚感。主題曲貫穿兄弟返鄉、共同修繕音樂酒吧與最終聯手對抗吸血鬼等關鍵場景,隨劇情發展,從一開始簡約孤寂版本,改變編曲為完整樂團編制變奏更充滿爆發力。

愛爾蘭民謠與吸血鬼

電影中引入了愛爾蘭傳統音樂元素,其中〈Rocky Road to Dublin〉是19世紀的愛爾蘭民謠,使用多利安調式(Dorian mode),搭配小提琴、豎琴、風笛、高音哨笛與愛爾蘭寶思蘭鼓,營造出詭譎的氛圍。作為吸血鬼族群出現的音樂,歌詞中提及「The boys of Liverpool, when we safely landed/Called meself a fool, I could no longer stand it/Blood began to boil, temper I was losin’/

Poor old Erin’s Isle, they began abusin’」(終於抵達利物浦,安全登陸/當地人叫我傻瓜,我再也無法忍受/怒火中燒,我失去了理智/他們開始辱罵我可憐的愛爾蘭),對應吸血鬼首領 Remmick 作為「詛咒與被流放者」角色背後,愛爾蘭歷史的悲傷寓意。

用愛爾蘭吸血鬼的設定,暗示愛爾蘭凱爾特文化如黑人文化一樣被英國盎格魯-撒克遜人長期的壓迫。吸血鬼在基督教脈絡中象徵「褻瀆」與「不潔」,甚至他們得永生是「對耶穌復活的邪惡模仿」,以「吸血鬼」這個挑戰教義的設定來玷汙(對抗)基督教,並也自然地展現,被壓迫者在接受了迫害者的宗教後,既受到宗教感化又質疑此宗教認同混亂的感受。而教義上的「原罪」引用在被迫害的人身上,是種人為歧視造成的原罪,讓代代成為電影主題「罪人」。

吸血鬼的血腥攻擊,並非是想要像 3K黨一樣消滅黑人,而是藉由吸血讓大家變成同一個「吸血鬼」物種,來撇除外在皮膚顏色的標籤,實施大同理想。這群吸血鬼展現的「人性」,顛覆傳統對於吸血鬼邪惡的想像。電影採取多文化混搭(英國、愛爾蘭、美國南方等)手法,並非追求歷史真實性,而是創造寓言故事。讓邪靈也可能是帶著歷史傷痕的幽靈。

搭配歌曲〈Together Forever〉來對應畫面上吸血鬼咬人的「神聖轉化」儀式,以合成器改變管風琴音色更現代化,營造出陰森的歌德式教堂的質感,後段混聲人聲合唱並加入狂飆的電吉他破音聲響,構築出邪教自己的彌撒聖樂。

音樂設計的融合實驗

電影中有三首歌曲能代表《罪人》跨文化融合(Fusion)的音樂設計,打破了傳統藍調類型界限,融入靈魂樂、福音、部落打擊樂、迷幻搖滾與當代 R&B 節奏等元素,回應電影本身關於身分、歷史與文化衝突的主題。

〈I Lied to You〉由 Sammie 演唱,是全片最具代表性的「黑人音樂史蒙太奇」高潮片段。葛倫森將藍調吉他即興、黑人靈歌呼喊、非洲部落鼓、1970年代 Funk、當代 R&B 與嘻哈節奏巧妙融合。鏡頭交錯呈現非洲祖魯利舞舞者、40年代爵士、50年代搖滾、80年代街舞與90年代嘻哈等跨世代舞者共舞,形成超越時代的文化幻影。

Pearline(Jayme Lawson 飾)於音樂酒吧登場時演唱的〈Pale, Pale Moon〉,融合藍調、新靈魂樂(Neo soul)與具節奏感的 Pop。Pearline 低沉而極具誘惑力的嗓音,營造出如月光迷濛的性感氛圍。歌曲尾段則融入福音大合唱和現代嘻哈鼓點堆疊,結尾處出現 Rap 以及謎樣的邪惡笑聲,為後續血腥的混亂鋪陳危險的序曲。

電影主題曲〈Sinners〉由 Rod Wave 演唱,是靈魂樂、陷阱音樂、節奏藍調的強烈融合。Rod Wave 的嗓音刻意混入喘息,並近乎失聲的吶喊,象徵 Sammie 在族群苦難中掙扎的情感。歌詞唱道:「My great-great grandaddy probably turn in his grave/If he knew I was a slave to the state/Go tell him I ain’t afraid of ghosts, vampires, whips, and chains…But man, I’d always lose sleep/When I dream/That I could set my people free」(我的曾曾祖父如果知道我如今成了國家的奴隸,恐怕會氣得從墳墓爬起來/去告訴他吧,我已經不再害怕鬼魂、吸血鬼、皮鞭和鐵鏈⋯⋯但老兄,光是夢到自己能解放我的族人時,我總是輾轉難眠」該曲於片尾字幕過場時響起,畫面呈現 Sammie 獨自站在晨曦中的孤影,雖然倖存但是卻孤寂,為全片留下痛苦與希望並存的糾葛情感。

《罪人》的原聲帶是跨越地域與時代,將南方藍調、愛爾蘭民謠、非洲原始打擊節奏與當代嘻哈、Trap 、節奏藍調等完美結合,藉由音樂背後的黑人豐富的音樂歷史,為影像加上沉重歷史的重量,多元聲音的跨界融合,也成為突破時間與空間,甚至撕破身分禁錮的媒介,為被遺忘與壓迫的靈魂發聲,搭建起一座跨越融合族群的橋梁。

撰文:詹氏

圖片來源:Warner Bros.

🫧「Smells Like… Spirit」樂手巢雜誌 VOL.23 探索自己的靈魂氣味

https://lihi.cc/8eDWP